30. 우리말 반야심경 <본문>-수상행식 역부여시 1

<바른 깨달음을 이루는 참된 말씀(摩訶般若波羅蜜多心經)

범어 : एवमेव वेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानि ।

evam eva vedanā saṃjñā saṃ-skāra vijñānām

에왐 에워 웨다나-상즌냐-상스카라-위즌냐남

영어 : sensation, thought, volition and consciousness are also like this.

한문 : 受想行識 亦復如是

한글 : 수상행식 역부여시

우리말 : 수상행식도 그러하느나라.

순우리말 : 우리의 몸(色)도 그러하듯 마음의 씨인 느낌(受)이나 알음알이(想) 일으킴(行) 의식(識)도 역시 머물지 않고 변하여 공하기에 마땅히 나라고 할 만한 것이 없다.

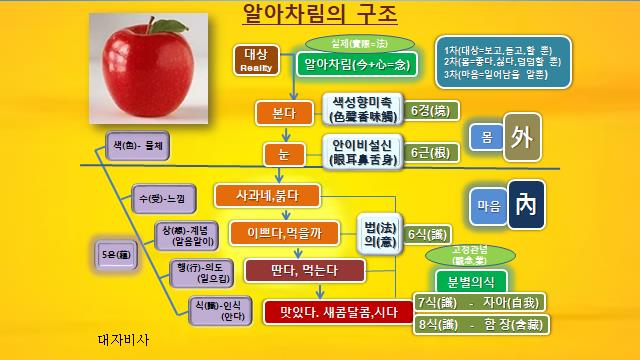

색(色)은 물질이며 우리의 몸이라면 수상행식은 마음씨이다.

즉 색은 연기작용으로 나타난 대상의 1차적 현상이라면

수상행식은 연기작용으로 나타난 것을 보고 2차적으로 느끼고 생각하는 것이다.

수상행식은 대상을 보거나 듣고 알아차리는 마음씨들을

느낌(受)이나 알음알이(想) 일으킴(行) 의식(識) 등으로 나눠서 설명한 것이다.

한 생각을 일으킨 마음을 의식이라 한다면

의식(意識) 속에는 수상행식(受想行識)의 마음씨가 들어 있고

행(行) 속에는 수상행(受想行)의 마음씨가 들어있고

상(想) 속에는 수상(受想)의 마음씨가 들었다.

수(受)는 분별없이 알아차리는

생각을 더 하지 않는 순순한 아는 마음씨이다.

그러면 하나씩 작용하는 마음씨를 살펴보자.

수(受)는 사물을 보고 가장 먼저 몸의 감각을 통해 알아차리는 마음씨이다.

감수(感受)한다고 하며 우리 일상의 삶이 전부 느낌으로 시작한다.

연기작용이 일어나는 순간을 말이 아닌 알아차림으로

있는 그대로 차갑다, 따듯하다, 짜다, 달다, 간다, 본다 등을 느끼는 마음이다.

분별하는 마음 없이 나타나 있는 그대로를 머무는 마음으로

과거나 미래의 생각을 더 하지 않는 오직 지금의 상황이다.

즉 분별하지 않는 최초의 마음씨인 수(受)작용은

찰나의 순간작용인 공(空)한 마음이다.

이 직관(直觀)의 앎은 마음으로 저장되지 않기 때문에

관념(觀念)의 업(業)이 형성되지 않는다.

그래서 수(受)의 마음씨가 깨달음의 근본이라 할 수 있다.

오직 지금 있는 그대로 꿰뚫어 볼 뿐, 할 뿐, 들을 뿐의 시작이기 때문이다.

그런데 우리는 수의 작용인 직관에는 대부분 관심 없고

대상에 쫓아가는 ‘상행식의’의 관념에 끄달려 산다.

한 예를 들어 살펴보자.

한 노파가 20년간 모신 수좌의 암자를 불태운 이야기를 가지고

수(受)의 작용이 깨달음의 근본임을 살펴보자.

선문답 1700여 공안을 담고 있는 <경덕 전등록> 선문집 30권에서

마지막 공안인 파자소암(婆子燒庵)이라는 공안의 내용이다.

노파가 암자에 한 스님을 20년간 시봉을 하고 있었다.

하루는 딸에게 “오늘 공양을 가져다드린 뒤 스님을 끌어안고서 이렇게 물어보거라.

‘스님 이럴 때는 어떻습니까?’

딸이 어머니가 시키는 대로 스님을 껴안으며 묻자,

스님이 “마른나무가 차디찬 바위에 기대니 한겨울에 따뜻한 기운이 없구나(枯木依寒巖 三冬無暖氣)”

딸이 돌아와서 어머니에게 사실대로 말했다.

“여인이 자기 품에 안기는데도 차디찬 바위에 기댄 고목처럼 흔들림이 없다는 것은 대단한 경지입니다.”

하지만 보살은 그 말을 전해 듣고 크게 분개하여

“20년 동안 겨우 속한(俗漢)을 키웠구나” 하면서 스님을 쫓아내고

암자를 불태워 버린 내용이다.

노파는 여인 앞에서도 흔들림 없다는 스님을

왜 쫓아냈을까요?

일반적인 생각으로는 여자를 여자로 보지 않고

바위와 마른나무로 보았을 정도로 수행이 깊은 스님이라고 보겠지만

깨어있는 참법은 있는 그대로 알아차림이다.

무아의 공(空)한 상태에서 일어나 있는 그대로를 알아차리는 것인데

20년간 수행을 한 스님이 아직도 있는 그대로의 직관이 아닌

관념인 분별로 망상을 피우고 있었으니

불법의 진리를 꿰뚫고 있는 노파가 볼 때

20년 공양이 도로 아미타불이니 화가 날 수밖에.

다시 말해서 여인을 안았을 때 그대의 직관인

지금 있는 그대로 느낌인 수(受)의 마음씨가 어떻냐? 를 물어본 것이다.

초기수행 경전<대념처경>에 신수심법(身受心法)의 수행법이 있다.

그중에 수의 관찰법(受隨觀)은 느낌에서 느낌을 관찰하며 꿰뚫어 안다고 했다.

수의 느낌을 알아차리는 것이 위빠사나 수행인 직관으로 깨어있는

깨달음의 근본이기 때문이다.

그렇게 쫓겨난 스님이 왜 쫓겨났는지를 모르다가

어느 날 문득

‘본래 사람의 본성이란 선과 악이 없는 것

남녀의 구별도 없는 것, 길고 짧음도 없는 것,

사람의 본성은 더럽고 깨끗함이 없는 것이었구나.’

佛性無善惡, 佛性無男女,

佛性無長短, 佛性無染淨

있는 그대로 따스하면 따스한 데로 차우면 차운데로

느끼면 될 것을. 그렇게 노파의 죽비에 감사했다고 한다.

경허 스님의 제자인 만공스님도 통도사 백운암에서

새벽종을 뎅~ 치면서 그냥 그 소리에 확 깨닫고는

스승인 경봉 스님께 편지를 썼는데

‘이제야 소금은 짜고 설탕은 단 것을 알았다.’라고 했다.

다시말해 수(受)는 수상행식의 근본 마음씨로

사물(色)을 보고 가장 먼저 몸의 작용인 느낌의 앎이다.

'우리말 불교 > 통융스님의 반야심경 해석' 카테고리의 다른 글

| 32. 우리말 반야심경 <본문>- 사리자 시제법공상 불생불멸 불구부정 부증불감 -1 (0) | 2022.09.20 |

|---|---|

| 31. 우리말 반야심경 <본문>- 공의 종류에 대해서 알아보자 (0) | 2022.09.19 |

| 29. 우리말 반야심경 - <본문> 짝! 색불이공 공불이색 색즉시공 공즉시색의 실제-4 (0) | 2022.08.07 |

| 28. 우리말 반야심경 - <본문>덕산스님의 점심과 색즉시공 공즉시색-3 (0) | 2022.07.30 |

| 27. 우리말 반야심경 - <본문> 선문답과 색불이공 공불이색 색즉시공 공즉시색-2 (0) | 2022.07.26 |