36. 우리말 반야심경<본문> 무무명 역무무명진 내지무노사 역무노사진

범어 : न विद्या नाविद्या न विद्याक्षयो नाविद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो

na vidyā nāvidyā na vidyākṣayo nāvidyākṣayo yāvan na jarāmaraṇaṃ

na jarāmaraṇakṣayo

너 아위댜 너 아위댜-크샤요 너 아위댜-차요 야완-너 자라-마라낭 너 자라-마라나-크샤요.

영어 : no ignorance, also no end of ignorance, and until we arrive to: no aging and death, also no end of aging and death

한문 : 無無明 亦無無明盡 乃至無老死 亦無老死盡

한글 : 무무명 역무무명진 내지무노사 역무노사진

우리말 : 무명도 무명이 다함까지도 없으며, 늙고 죽음도 늙고 죽음이 다함까지도 없고,

순우리말 : 알지 못하는 것도 없고, 알지 못하는 다함까지도 없으며, 또한 늙고 죽음도 역시 늙고 죽음의 다함까지도 없고.

무명(無明)은 무엇인가?

범어로는 야위다(vidyā)로 밝다는 명(明), 혹은 깨달음의 의미다.

그 앞에 부정 명사인 너(na)가 붙어서 무명(無明)으로 ‘알지 못한다.’ 뜻이다.

한문 뜻으로는 밝음(明)이 없다(無)는 어두움을 의미하며

무지(無智)나 어리석음(痴), 미혹한 생각으로 불법의 진리를 바르게 알지 못한다는 뜻이다.

부처님은 무명을 괴로움이 일어나는 원인과 소멸,

소멸로 이끄는 길에 대해 알지 못하는 것이라고 <상윳따 니까야>에서 설명하고 있다.

즉 사성제(四聖諦), 팔정도(八正道)의 진리인

무상, 고, 무아를 알지 못하는 것이 무명이라 했다.

반야심경에서 말하고자 하는 진리가 공(空)이기 때문에 내가 공하여

무아(無我)라는 것을 알지 못하고 늘 내가 있다(有我)는 생각이 무명이라는 것이다.

이 무명(無明)이 원인이 되어 12 연기가 일어나 행(行)이 나타나고 식(識), 명색(名色),

육입(六入),(觸), 수(受), 애(愛), 취(取), 유(有), 생(生), 노사(老死)로 유전한다.

이러한 12 연기의 순환작용이 어떻게 일어나는지

'희귀한 황금색 장미꽃' 한 송이를 가지고 살펴보자.

이 꽃을 보고 ‘그것은 황금색 장미꽃입니다.’라고 말하는 순간부터

무명(無明)의 시작으로 유전(순관)연기가 작용한다.

황금색 장미꽃을 ‘황금색 장미꽃’이라 똑 떨어진 답을 했는데

어째서 그것을 무명(無明)이라고 한대요? 라는 질문을 받을 수 있다.

만약 그대가 꽃이나 장미, 황금색에 대한 지식이 없이

이 꽃을 처음 봤다면 어떤 답을 할까?

안다는 지식이 없으므로 답을 하지 않던지,

아니면 있는 그대로 존재를 들어 나타내 보일 것이다.

다시 말해서 특정 존재와 내가 연결되는

행위가 일어날 뿐, 분별하거나 생각에 머물지 않는다는 것이다.

그런데 ‘이것이 황금색 장미꽃입니다.’라고 하는 것은

과거에 저장된 식견(識見)으로 분별하며 설명하는 관념(觀念)이다.

즉 꽃이니 장미니 황금색이니 하는 것은 본래부터 이름을 가진

것이 아니라 사람들이 대상을 설명하려고 임시로 만든 약속에 불과하다.

그런데 그것을 진짜처럼 착각하고 있는 관념이 무명(無明)이고

그것을 직접 설명하여 나타내는 것이 행(行)이다.

그 행(行) 속에는 자신이 보고 듣고 배웠고, 안다는

전생의 기억인 인식이 ‘이게 무슨 꽃이지?’라는 분별 식(識)을 만들고

이어서 식(識)의 생각으로 꽃이라는 대상(色)과

황금색 장미라는 이름인 명(名)으로 분별하는데 이것이 명색(名色)이다.

그 명색은 오온(五蘊)인 몸과 마음이 동시에 작용하며

황금색 장미꽃을 보면서 12처에 따라 분별하는 육입(六入)이 생긴다.

또한, 오온의 감촉(觸)을 통해 장미꽃이 가지고 있는

특성인 줄기와 가시, 생화인지 조화인지 등을 분별한다.

그리고 황금색 장미꽃이 생화라는 것을 알고

확실히 희귀한 장미꽃임을 인정하고 믿는 수(受)의 분별이 일어난다.

다음은 애(愛)로 이쁘고 아름다운 순금 색으로 된 장미꽃은

보기 드문 희귀한 꽃이라고 생각하니 사랑(愛)하는 마음이 생긴다.

좋아하는 마음이 생기면 내 것으로 소유하려는 생각이 작용하고

취(取)하고자 하는 분별심이 일어난다.

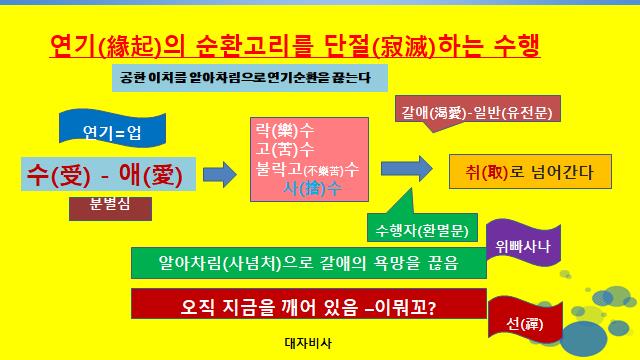

만약 이와 같은 갈애(渴愛)나 욕망을 취(取)하기

이전 단계인 수(受)에서 연기의 순환 고리를 끊을 수도 있다.

하지만 어리석은 무명은 탐욕심이 강해서

장미꽃을 오직 나의 것으로 취하려 애착한다.

이러한 애착이 결국 장미꽃을 취(取)하여

소유하게 만드는 것이 유(有)의 분별심이다.

희귀한 꽃이라 좋아하는 사람에게 줄까도 생각했지만

그냥 화병에 꽂아놓고 보는 즐거움을 느낀다. 이것이 생(生)이다.

그렇게 애지중지 이뻐하던 장미꽃도 시간이 지나면서

시들고 말라 죽어버렸으니 이것이 노사(老死)이다.

죽은 장미꽃은 지수화풍으로 돌아가고

장미에 대한 기억만 마음속에 저장된 것이 무명(無明)이다.

무명 업식(業識)의 씨앗은 조건만 맞으면 발아(行)하여

다시 돌고 도는 순환 연기로 윤회하는 것이라 한다.

하지만 불교의 핵심 진리는 이 순관연기의 고리를

어떻게 하면 끊고 열반에 드느냐에 있다.

그 방법이 무명을 조견하는 역관(환멸) 연기로 반야심경의 핵심인

오온이 개공임을 바로 깨닫는 것이다.

그렇게 되면 무명도 없고, 무명이 아니라 할 것도 없고,

태어남도 죽음까지 모든 12 연기도 결국 공(空)하여 멸한다는 것이다.

하지만 멸한다고 해서 단견(斷見)에 빠져서도 안 되고

실제 없는 것이 아니라고 해서 상견(相見)에 빠져서도 안 된다.

오직 지금을 직지실행(直指悉行) 하는 체험을 통해

나타나 있는 그대로 깨달아야 분별없는 중도를 행한다.

연기법은 한순간도 머물지 않는 작용성이며

말과 글로 설명할 수 있는 것이 아닌 실제 이기에…….

'우리말 불교 > 통융스님의 반야심경 해석' 카테고리의 다른 글

| 38. 우리말 반야심경<본문> 무고집멸도 무지역무득 이무소득고 2 (0) | 2022.12.08 |

|---|---|

| 37. 우리말 반야심경<본문> 무고집멸도 무지 역무득 이무소득고 1 (0) | 2022.12.05 |

| 35. 우리말 반야심경 <본문> 무안이비설신의 무색성향미촉법 무안계내지 무의식계 (0) | 2022.11.06 |

| 34. 우리말 반야심경 <본문>- 시고 공중무색 무수상행식 (0) | 2022.10.14 |

| 33. 우리말 반야심경 <본문>- 사리자 시제법공상 불생불멸 불구부정 부증불감 -2 (0) | 2022.10.05 |