밀교

다른 표기 언어 Esoteric Buddhism , 密敎

밀교는 탄트라 불교·금강승·구생승·시륜승 등으로 불린다. 밀교의 기원은 불교의 기원과 궤도를 같이하며, 그것이 비밀불교라는 하나의 체계로 성립된 시기는 〈대일경〉·〈금강정경〉 등의 밀교경전이 형성된 7세기 중엽이다.

밀교의 경전을 탄트라라고 한다. 탄트라의 수는 상당히 많지만 인도와 티베트에서는 시간과 내용에 따라 소작 탄트라, 행 탄트라, 요가 탄트라, 무상요가 탄트라의 4종류로 나눈다. 밀교는 중생에서 부처를 향해 깨달아가는 과정이라기보다는 이미 깨달음을 성취한 보리의 세계에서 모든 교리와 사상을 전개해나간다.

1203년 이슬람교도들이 갠지스 강변의 밀교 최종 근거지 비트라마시라 사를 쳐부숨과 동시에 밀교는 인도에서 사라지게 되었다. 밀교는 8세기 이후 티베트와 네팔에 전파되어 오늘날 라마교가 되었다.

개요

실제로 비밀불교라고 부를 때도 있으며, 탄트라 불교(Tantric Buddhism), 금강승(金剛乘 vaijra-yana), 구생승(俱生乘 sahaja-yana), 시륜승(時輪乘 kalacakara-yana) 등의 여러 가지 명칭으로 불리고 있다.

더욱이 이러한 각각의 명칭에는 각기 역사적 배경과 내용의 차이가 있다.

기원

인도에서는 비밀승(秘密乘 Guhya-yana)이라는 용어가 있지만 잘 쓰이지 않았다.

비밀불교의 가장 일반적인 호칭은 금강승이었다. 그러나 금강승과 탄트라 불교를 동일하게 취급하여 후세의 타락한 형태의 불교로 이해하는 입장이 있는데 이 두 말이 가리키는 것은 똑같지 않다.

'금강승'은 분명히 후세의 인도 불교, 특히 후세의 비밀불교를 가리키는 가장 일반적인 호칭이며 거기에는 '탄트라 불교'보다도 명확한 문제의식이 일관하고 있다. 금강승은 금강대승·대승이라고 부르기도 하는데, 이는 대승불교를 정통적으로 계승한 궁극적인 대성자(大成者)라고 자각했음을 뜻한다.

이 자각이 '금강승'이라는 호칭으로 결실된 것은 비교적 후기의 밀교경전에서 보이나, 7~8세기 중국의 밀교승 사이에서도 볼 수 있다.

이에 비해 탄트라 불교, 또는 탄트리즘이라는 말로 표현되는 '밀교'의 범위는 훨씬 넓고 막연하다. 이 말이 표현하는 것은 무엇보다도 인도 토착민의 종교적 배경에 의해 불교가 계승적인 발전을 한 것이라기보다는, 미신과 주술을 본질적 요소로 삼는 비불교적·힌두적 종교가 변형·혼합된 신비주의적 종교를 의미한다.

밀교를 '금강승'·'금강대승'이라고 정의한다면, 그것은 의식(儀式)에 관해서는 대승불교 중 가장 발전된 것이며, 그 사상은 대승불교의 양대 조류인 중관사상과 유식사상을 계승 발전한 것이라고 할 수 있다. 반면에 밀교를 '탄트라 불교'로 볼 때, 그 기원은 대승불교 속에서만 찾을 수는 없으며 석가모니 당시의 인도에 존재한 모든 힌두적·드라비다적 요소와 그러한 요소들의 불교적인 수용을 밀교의 기원으로 보지 않으면 안된다. 그것은 사변의 방법, 우주론, 제사, 주술, 서사시, 제천사상(諸天思想), 시간론, 내세론, 행위론, 윤회, 해탈, 신앙, 기도, 도상학(圖像學), 사원 형식, 속죄의 형식, 의사과학(疑似科學), 정법(淨法), 카스트 제도, 일상 윤리 등 모든 분야에 이른다.

밀교는 불교의 출발 당시부터 힌두교와 공통으로 가지고 있던 이러한 요소가 7세기 이후 불교의 실천과 의례의 과정에서 태동된 것이다. 따라서 밀교의 기원은 불교의 기원과 궤도를 같이하며, 그것이 비밀불교라는 하나의 체계로 성립된 시기는 〈대일경 大日經〉·〈금강정경 金剛頂經〉 등의 밀교경전이 형성된 7세기 중엽으로 보는 것이 타당하다.

성립배경

서유럽 제국의 멸망(475)은 인도와 서방세계와의 무역을 위축시켰다.

인도 서안과 아라비아 반도 남안에 둘러싸인 인도양, 페르시아만, 홍해 일대는 예부터 에류트라해라고 하여 동방과 서방의 상업활동의 무대였다. 그러나 서로마 제국의 멸망으로 인도와 로마 제국과의 교역이 끊기고 5세기말부터 강력한 통일왕조였던 굽타 왕조가 쇠퇴하기 시작하면서 이민족(흉노)의 침입과 지방왕조의 분립이 계속된다. 이러한 사회상황의 변화 속에서 상인계층의 지지를 받고 있던 불교와 자이나교는 자연히 쇠퇴했고 반면에 브라만교와 힌두교는 발전을 계속하여 민간의 신앙으로 자리잡게 되었다.

불교 내에서도 4세기말까지 중관, 유가행유식, 여래장 등의 대승불교의 경전들이 대부분 완성되었고 이와 함께 체계적인 교리를 갖추게 되어 사상적으로나 신앙적으로 인도 사회에 넓고 깊게 침투해갔다.

그러나 후기의 중관학파나 유식학파는 상징적 신비주의에 근거한 종교적 실천행위로 기울어지기 시작했고, 대승불교와 논란을 주고받던 설일체유부나 경량부 등의 소승불교의 부파들은 쇠퇴의 징조를 보이기 시작했다. 대승불교는 정착되고 소승불교는 쇠퇴해가는 역사적·교리적인 변화 속에서, 인도의 커다란 종교적 조류 속에 잠재해 있던 밀교적인 흐름은 7세기경부터 서서히 분명한 형태를 취하게 되었다.

원류

밀교에서는 경전을 '탄트라'라고 한다.

탄트라의 수는 상당히 많지만 인도와 티베트에서는 시간과 내용에 따라 4종류로 나눈다.

① 소작(所作) 탄트라(kriya tantra):밀교경전 중 가장 많은 분량을 차지하며 밀교적인 대승경전을 포함하고 있다. 주로 다라니(dharani)나 의례의 산발적인 서술을 하고 있다. 비계통적이고 비조직적인 낮은 단계의 밀교이다.

② 행(行) 탄트라(carya tantra):대표적인 것은 〈대일경〉이다. 여기에 속하는 경전은 그리 많지 않지만, 독립된 수행체계를 가지며 대일여래(大日如來)를 교주로 한다.

③ 요가 탄트라(yoga tantra):신심일여(身心一如) 경지의 요가수행을 제시하는 경전들로서 〈금강정경〉의 18회 중 제1회가 여기에 해당한다. ④ 무상(無上)요가 탄트라(anutrara-yoga tantra):최고의 탄트라를 모아놓은 것이다. 요가를 최고의 경지까지 높여 자재(自在)의 해탈을 체득하는 것을 설하는 경전들로서 15회의 〈금강정경〉과 〈헤바쥬라 탄트라〉·〈카라차크라 탄트라〉 등 중국이나 한국에는 전하지 않은 경전이 많다.

①은 7세기 이전, ②는 7세기 전반, ③은 7세기 후반, ④는 8세기 이후에 성립되었다.

중국과 한국, 일본 등지에서는 보다 단순하게 〈대일경〉과 〈금강정경〉의 성립을 기준으로 하여 이전의 대승불교에 혼입되어 있는 밀교를 잡밀(雜密)이라 하고, 대일경 이후에 계통적으로 설한 것을 순밀(純密)로 분류했다. 잡밀과 순밀의 분류법은 경전의 설법교주가 대일여래(大日如來)인가 아닌가를 기준으로 한다.

잡밀은 소작 탄트라에 해당하며, 순밀은 행 탄트라, 요가 탄트라, 무상요가 탄트라에 해당한다.

그러나 이러한 분류에 따른다 해도 밀교의 원류와 상한이 분명하지는 않다. 일반적으로 대승경전 속에 '다라니를 설하는 장'(陀羅尼品)을 설정하게 된 시기에 초기 밀교경전이 성립되었다고 보기도 하지만, 이것도 정확한 구분이라고 말할 수는 없다. 석가모니 자신도 세속의 주문을 금지하면서도 '치통(齒痛)의 주문', '복통의 주문', '뱀에게 물렸을 때의 주문' 등은 예외적으로 허용하고 있기 때문에 대승경전에 다라니가 등장한다는 이유만으로 대승불교시대를 초기 밀교의 출발점으로 볼 수는 없는 것이다.

원시경전에서의 밀주(密呪)는 오늘날의 남방 불교권에도 계승되어 방어주(防護呪:몸을 지키기 위한 주문)가 되는 한편, 북방에 전해진 소승경전에서도 그에 대한 고찰을 볼 수 있다. 또한 대승불교의 백과사전이라 일컫는 용수의 〈대지도론 大智度論〉과 유식사상의 연원인 미륵의 〈유가사지론 瑜伽師地論〉에서도 다라니의 정의와 분류가 행해지게 되었다.

체계

밀교는 중생에서 부처를 향해 깨달아가는 과정이라기보다는 이미 깨달음을 성취한 보리(菩提 bodhi)의 세계에서 모든 교리와 사상을 전개해나간다.

밀교의 교리가 독립된 체계로 완성된 것은 7세기 중엽과 후반에 걸쳐 〈대일경〉과 〈금강정경〉이 성립되면서부터였다. 〈대일경〉이 전개하는 세계를 태장계(胎藏界)라 하고 〈금강정경〉이 전개하는 세계를 금강계(金剛界)라 한다.

이 두 경전은 각기 대승불교에서의 중관과 유식 계통의 사상을 배경으로 하며, 양자를 종합하려는 적극적인 자세를 보이고 있다. 〈대일경〉은 〈반야경〉·〈법화경〉 등의 경전과 직관적으로 파악되는 절대계, 불지(佛智)의 세계를 목표로 하는 중관학파의 흐름에 선다.

그러므로 여기서의 대일여래는 진리 그 자체의 이법신(理法身)이라고 한다. 이에 비해 〈금강정경〉은 〈화엄경〉·〈해심밀경 解深密經〉 등의 경전과 유가행유식학파의 인식론적·관념론적 교리를 받아들인다. 중생이 아직 깨닫지 못한 무명(無明)의 상태에서 자신의 본성인 보리심(菩提心)을 깨달아가는 수행과 지혜의 공덕을 나타내고 있다. 이것을 대일여래의 지법신(智法身)이라고 한다. 그러나 이법신과 지법신의 이지이신(理智二身)은 본래 별개의 것이 아니므로 '이지불이'(理智不二)라고 한다. 또 이것을 각각 도시한 것을 '만다라'(mandala:본질적인 것)라고 하고, 〈대일경〉의 만다라를 '태장계만다라', 〈금강정경〉의 만다라를 '금강계만다라'라고 한다.

〈대일경〉은 한역(漢譯)되어 전하는 것으로 7권 36품, 티베트 대장경 속에도 티베트역이 현존하는데 산스크리트본은 소실되어 현존하지 않는다.

〈대일경〉은 대비로자나불(大毘盧遮那佛 Maha-vairocana) 곧 대일여래라고 불리는 근본불이 여래 지혜의 빛으로 햇빛이 모든 어둠을 밝히는 것처럼 두루 세상을 비추는 자비와 지혜의 경전이다. 그러므로 대일여래는 모든 중생에게 상응(相應)하여 여러 형태의 불신(佛身)을 나타내며 여러 가지 설법을 한다. 비밀의 말로서 부처의 세계를 상징할 때도 있고, 신체, 손가짐으로 나타낼 때도 있다.

마음의 여러 가지 상태에 따라 부처의 지혜를 전개하고 그것을 여러 가지 방법으로 적응시킨다. 요컨대 이 대일여래 속에서는 부처 자신의 깨달음(自證)과 중생의 교화(化他)가 하나로 되어 있는 것이다. 그러므로 대일여래는 순수한 이념적 존재(法身)이며 동시에 극히 현실성을 가진 대상이기도 하다.

전파

인도 밀교는 말기에 접어들어 파라 왕조 비호하에 명맥을 유지하다가 파라 왕조가 몰락해가면서 지방종교로 전락했다.

1199년 파라 왕조가 멸망하고 이어 1203년 이슬람교도의 장군 이크티야르 웃딘 무하마드가 대군을 이끌고 갠지스 강변의 밀교 최종 근거지 비트라마시라 사(寺)를 쳐부숨과 동시에 마지막 불교였던 밀교는 마침내 인도 역사에서 그 모습을 감추게 되었다. 그러나 이전인 7세기에서 8세기에 걸쳐 선무외(善無畏)·금강지(金剛智)·불공(不空) 등의 많은 인도 밀교승들이 당(唐)의 장안(長安)으로 가 금강계와 태장계의 밀교를 전했다.

후기의 밀교는 8세기 이후의 티베트와 네팔에 전파되어 오늘날 라마교라는 이름을 갖게 되었다.

한국의 밀교

한국에서의 밀교는 삼국시대에 전래된 불교가 토착화되는 과정에서 수용되었다.

현존하는 자료가 없으므로 고구려와 백제의 밀교가 어떻게 전개되었는가는 알 수 없으나, 신라에서는 적어도 7세기초부터 밀교적인 요소가 보이기 시작하며 8세기에 들어와 〈대일경〉과 〈금강정경〉 등의 밀교경전에 기초한 순밀(純密) 사상이 전해지면서 널리 유포되기 시작했다. 밀본(密本)·안홍(安弘 또는 安含)·명랑(明朗)·혜통(惠通) 등은 신라 밀교 초기의 대표적인 승려들이다. 안홍은 신라에 본격적인 밀교를 수용한 승려로서 611년(진평왕 2년) 혜숙(惠宿)과 함께 당에 건너가 서역(西域) 승려 3인과 중국 승려 2인을 대동하고 귀국하여 황룡사에서 〈전단향화성광묘녀경 栴檀香火星光妙女經〉을 번역했다고 한다.

명랑은 〈관정경 灌頂經〉에 근거하여 신인비법(神印秘法)으로서 당나라 군대의 침공을 물리쳤다고 한다. 또한 혜통은 처음으로 순밀사상을 전래한 승려로서 진언(眞言)을 외워 신문왕의 등창을 낫게 했다는 기록이 〈삼국유사〉에 전한다. 특히 명랑의 신인비법과 혜통의 진언지송(眞言持誦)은 고려시대 밀교종파인 신인종(神印宗)과 총지종(摠持宗)이 성립할 수 있었던 기초가 되었다.

이와 같이 신라시대의 밀교는 여타 불교의 신앙형태와 결합되었고 또한 무속신앙까지도 흡수하여 매우 성행하게 되었는데, 그 대표적인 것에는 오대산신앙과 사리탑신앙 등이 있다.

고려시대에 들어와 밀교적인 수행의식은 호국불교의 형태를 띠면서 왕실의 적극적인 후원을 받게 되었다. 특히 연등회와 팔관회는 고려의 왕실행사로 수용되면서 밀교적인 요소가 두드러진 불교의식으로 변모했다. 밀교신앙이 더욱 성행하던 후기에는 왕의 즉위식도 밀교적인 작법(作法)에 의거하여 거행되었다고 한다.

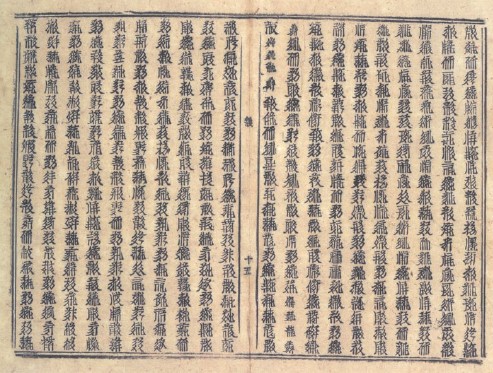

고려시대에는 80여 종의 각종 법회가 정기적으로 열렸다고 하는데, 이 가운데 순수한 밀교의식에는 문두루도량(文豆婁道場)·인왕백고좌도량(仁王百高座道場)·공작명왕도량(孔雀明王道場)·무능승도량(無能勝道場)·금광명도량(金光明道場)·소재도량(消災道場)·대일왕도량(大日王道場)·공덕천도량(功德天道場)·관정도량(灌頂道場)·만다라도량(曼茶羅道場)·진언법석(眞言法席) 등이 있었으며, 이외에도 밀교적인 성격이 강한 불교의식이 많았다고 한다. 또한 2차례에 걸친 고려대장경의 조판사업에서도 밀교 계통의 경전들이 많이 포함되었는데, 몽골군에 의해 불타버린 초조대장경(初雕大藏經)은 알 수 없으나, 현재 남아 있는 재조대장경(再雕大藏經)에는 〈대비로자나경 大毘盧遮那經〉(7권)·〈금강정경 金剛頂經〉(3권) 등을 비롯한 191종 356권의 밀교경전과 〈금강정유가호마의 金剛頂瑜伽護摩儀〉(1권)·〈불정존승다라니염송의궤 佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌〉(1권) 등의 밀교의식의 작법을 기록한 20종 21권의 의궤(儀軌)가 들어 있다.

또한 1328년(충숙왕 15)에는 왕실의 발원에 의해 밀교대장경 130권을 금서(金書)로 간행했다.

조선시대에는 숭유억불 정책으로 말미암아 불교가 탄압을 받았고 이 과정에서 밀교의 세력도 많이 약화되었다. 태종대에는 고려시대에 성립된 11개의 종파를 통폐합하면서 총지종과 신인종은 그 명맥이 끊어지게 되었다. 그러나 이와 같은 억불정책에도 불구하고 왕실과 민간의 신앙으로 이미 널리 유포된 밀교는 계속 유지되었다.

태조는 재위기간 동안 14회에 걸친 소재도량을 열었으며, 1395년에는 총지종과 신인종의 본사 총지사(摠持寺)와 현성사(現聖寺)에서 대규모의 불사(佛事)를 개최하기도 했다. 그 자신 불교탄압을 강행했던 태종도 태조가 죽자 진언법석 등의 각종 법회를 열었고, 세종은 1450년 〈공작명왕경〉에 근거한 공작재(孔雀齋)를 개설하는 등 이후에도 왕실이 주최한 밀교법회는 끊이지 않았다. 또한 조선시대에는 오히려 이전 시대보다도 더 많은 밀교서적이 간행되었는데, 그 대부분은 진언과 다라니에 관한 것으로 대표적인 것에는, 〈진언집 眞言集〉·〈오대진언 五大眞言〉·〈천수경 千手經〉·〈제진언집 諸眞言集〉·〈성관자재구수육자선정 聖觀自在求修六字禪定〉·〈비밀교 秘密敎〉 등이 있다.

한국의 밀교는 사상이나 교리적인 측면보다는 진언·다라니의 염송과 의식을 통한 개인적·국가적인 소망의 성취라는 세속적 성격이 강했다.

또한 종파적 불교보다는 통불교적(通佛敎的) 입장을 견지해왔던 우리의 전통에서는 뚜렷하게 정립된 '밀교'의 개념이 없으면서도 밀교적 요소는 사상과 의례 전반에 걸쳐 스며들어 있으므로 그것을 여타 종파의 교리나 신앙체계와 뚜렷하게 구분한다는 것은 어려운 일이다.

출처 다음백과

비밀불교, Esoteric Buddhism

대일여래(大日如來)의 비밀스런 가르침

밀교(密敎)는 ‘대일여래(大日如來)의 비밀스런 가르침’이라는 뜻으로, 7세기경에 체계를 갖춘 대승불교의 한 갈래이다. 밀교에서는 진리를 있는 그대로 드러낸 우주 그 자체를 의인화하여 대일여래라 하고, 모든 부처와 보살은 대일여래의 화신이며, 우주 그자체가 바로 그 여래의 법문이라 한다. 이 법문은 금강과 같이 견고하다고 하여 금강승(金剛乘)이라 한다.

밀교의 근본 경전은 《대일경(大日經)》과 《금강정경(金剛頂經)》인데, 《대일경》에서는 대일여래의 지혜는 보리심(菩提心)을 원인으로 하고 대비(大悲)를 근본으로 하며 방편(方便)을 궁극으로 한다고 설하고, 만다라(曼茶羅) · 아자관(阿字觀) · 인계(印契) · 호마(護摩) 등에 대해 설하고 있다. 《금강정경》에서는 인계 · 진언 · 3밀(密)의 수행과 즉신성불(卽身成佛)을 설하고, 만다라 · 관정(灌頂) · 공양법 등에 대해 설하고 있다.

만다라는 ⓢmaṇḍala를 소리 나는 대로 적은 것이다. maṇḍa는 ‘본질’을 뜻하고, la는 소유를 나타내는 접미사이다. 만다라는 우주의 진리, 깨달음의 경지, 부처나 보살의 서원 · 가르침 · 세계를 상징적으로 묘사한 그림이다. 불경이 깨달음의 경지를 언어로 표현한 것이라면, 만다라는 그것을 그림으로 묘사한 것이라고 할 수 있다. 《대일경》과 《금강정경》의 세계를 묘사한 그림이 만다라이다.

이 만다라의 세계를 체득하기 위한 수행이 3밀이다. 3밀은 신밀(身密) · 구밀(口密) · 의밀(意密)로, 대일여래의 몸과 말과 뜻은 불가사의하기 때문에 밀(密)이라 한다. 대일여래는 진리 그 자체 또는 진리를 있는 그대로 드러낸 우주 그 자체이고, 우주 그 자체가 그 여래의 법문이다. 그러나 중생은 그 법문을 이해할 수 없다. 다만 수행으로 대일여래와 합일되는 길뿐이다. 이 길이 3밀 수행이다.

이 수행은 인계를 맺고, 진언을 외우며, 대일여래를 깊이 사유함으로써, 그 여래의 몸 · 말 · 뜻과 수행자의 몸 · 말 · 뜻이 수행자의 체험 속에서 하나가 되게 하려는 것이다. 이런 수행으로 대일여래와 합일될 때, 이 몸이 그대로 성불하는 즉신성불이다. 인계는 부처나 보살의 깨달음 또는 서원을 나타낸 여러 가지 손 모양을 말하고, 진언은 부처나 보살 등의 서원이나 덕, 또는 가르침이나 지혜를 나타내는 신비로운 주문을 말한다. 또 글자는 우주의 근원이므로 이것을 응시하여 우주의 근원을 체득하려는 수행이 《대일경》에서 설하는 아자관(阿字觀)이다.

밀교에서는 의궤(儀軌), 즉 의식을 행할 때의 규칙을 중요시하는데, 마음으로 대일여래를 사유하면서 불경을 읊는 염송법(念誦法), 정수리에 물을 붓는 관정법(灌頂法), 그리고 공양법(供養法) · 호마법(護摩法) 등이 있다. 호마는 ⓢhoma를 소리 나는 대로 적은 것이고, ‘분소(焚燒)’ · ‘화제(火祭)’라는 뜻이다. 제단에 마련한 화로에 불을 피우고 진언을 외우면서 그 불 속에 물건을 던져 공양하고 소원을 비는 의식이다. 후기 밀교에 이르면 이 의궤가 중심이 되는데, 수행자가 어떤 목적으로 의식을 행할때, 경전에서 설한 작법에 한 치라도 어긋나면 그 목적을 성취할 수 없다고 한다.

출처 다음 -불교의 모든 것에서

'밀교(금강불교)' 카테고리의 다른 글

| 한국의 밀교 (0) | 2019.12.14 |

|---|---|

| 밀교의 태장계와 금강계 (0) | 2019.12.14 |